(由多段落组成):

每年的Meta Connect大会,都是全球科技圈关注的焦点事件。今年,无数开发者、硬件厂商与消费者早早守候在屏幕前,期待扎克伯格揭晓新一代AI眼镜产品。作为消费电子领域最受瞩目的创新方向之一,AI眼镜在过去一年间迅速从极客玩具走向大众视野,市场热度持续攀升。然而,在“百镜大战”之后,行业却陷入增长瓶颈——低价竞争盛行、体验参差不齐、退货率高企,用户对真正“好用”的AI眼镜呼声日益强烈。

在国内市场,中小品牌依靠社交媒体营销快速切入细分赛道,而头部企业则凭借供应链优势推出千元级产品,主打性价比策略。但这种粗放式扩张并未带来技术突破,反而暴露出量产能力不足、核心零部件依赖进口、功能实用性差等共性问题。尤其是在佩戴舒适度、语音识别准确率和图像处理能力方面,多数产品难以满足日常使用需求。正是在这样的背景下,Meta被寄予厚望,被视为可能打破僵局的关键力量。

本次Meta一口气发布三款全新AI眼镜:Ray-Ban Meta Gen2、Oakley Meta Vanguard 和 Meta Ray-Ban Display,构成完整的AI可穿戴产品矩阵。其中,Gen2是经典款的升级版,Vanguard专为运动场景设计,而Display则是首次引入AR显示功能的高端型号。三者在摄像头像素、防抖性能和电池续航上均有显著提升。例如,新机型普遍支持3K视频拍摄,Oakley版本甚至能在滑雪、越野跑等剧烈运动中保持画面稳定;配合充电盒,Ray-Ban系列最长可达30小时续航,大幅缓解电量焦虑。

价格方面也颇具策略性:Ray-Ban Meta Gen2起售价379美元,Oakley Vanguard为499美元,而搭载AR显示的Meta Ray-Ban Display定价799美元,远低于国内同类产品如雷鸟X3 Pro的1265美元。尽管价格亲民,但其硬件配置并不逊色——600×600分辨率显示屏、20度视场角、90Hz刷新率、高达5000尼特亮度调节范围,配合右眼单目全彩显示设计,在保障信息可视化的前提下,最大限度减少对现实世界的遮挡,兼顾隐私与实用。

更引人注目的是交互方式的革新:Meta同步推出了Neural Band神经腕带,通过感知手部微动作实现非接触控制。官方宣称即使肌肉较弱的用户也能顺畅操作,理论上减少了频繁掏手机的需求。然而,发布会现场多次出现演示失败——AI回答模糊、视频通话请求无响应等问题频发,虽事后解释为程序漏洞与资源调度失误,但仍暴露了软硬件协同不成熟、实时AI响应迟缓等行业通病。

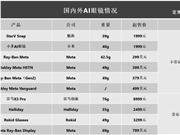

从行业格局来看,当前AI眼镜主要分为两类:纯音频型与集成摄像头+AR显示的复合型。随着Meta新品落地,市场竞争已聚焦于三大核心维度:重量、价格、智能化水平。以重量为例,无显示类产品如魅族StarV Snap仅重39g,明显优于带屏设备;而全彩显示的Meta Ray-Ban Display约70g,虽比竞品轻,但仍难摆脱“戴久压鼻”的痛点。业内普遍认为,“重量、续航、算力”仍是制约体验的“不可能三角”。

在智能化层面,国内外主流AI眼镜大多采用高通骁龙AR1芯片,Meta亦未例外。软件方面则依赖自研或基于开源大模型(如通义千问、DeepSeek)进行二次开发。但由于操作系统封闭、算法优化程度有限,实际功能表现差异不大,整体仍处于初级阶段。有从业者指出:“目前所谓的‘智能’更多停留在语音唤醒和基础问答,距离真正的语义理解还有很长一段路。”

尽管市场数据亮眼——2025年上半年京东智能眼镜销量同比增长超10倍,IDC数据显示全球出货量同比增长54.9%,中国更是飙升145.5%,但高增长背后隐藏着“买得多、退得多”的尴尬现实。用户反馈集中于佩戴不适、功能鸡肋、响应延迟等问题。上千元的产品往往只能实现“耳机+拍照”的基础功能,远未达到替代手机的预期。加之线下体验缺失、售后维修不便、隐私泄露风险高等因素,普通消费者购买意愿仍显谨慎。

归根结底,AI眼镜尚未迎来真正的爆发期。芯片成本居高不下(占整机近三成)、专用SoC缺失、生态建设滞后等问题亟待解决。然而,作为一个潜力巨大的下一代计算平台入口,AI眼镜的长期价值不容忽视。Meta此次虽未实现颠覆性突破,但其在硬件迭代、生态布局和用户体验上的探索,无疑为行业发展提供了重要参考。未来谁能率先破解“体验困局”,谁就有机会成为真正的领跑者。

AI眼镜, Meta Connect, AR显示, 神经腕带, 智能穿戴

本文来源: 定焦one公众号【阅读原文】

定焦one公众号【阅读原文】