(由多段落组成):

近年来,人工智能在医疗领域的应用逐渐从“概念探索”迈入“临床实战”。尤其在2025年,国产医疗AI迎来关键转折点——以MedGPT为代表的中国自研大模型,在全球首个聚焦临床安全与有效性的评估体系CSEDB中拔得头筹,标志着我国医疗AI正式进入具备真实诊疗能力的新阶段。

长期以来,公众对医疗AI的认知多停留在“答题机器”的层面。不少AI模型曾在执业医师考试中斩获高分,但面对真实复杂的临床场景时却频频“翻车”,出现误诊、用药错误甚至推荐禁忌疗法等问题。这背后暴露出一个核心矛盾:标准化考试有标准答案,而真实医疗却是高度个体化、动态演进的系统工程,容不得半点差池。北京协和医院胸外科专家梁乃新指出:“考试考的是‘不能犯错’的基础知识,临床考验的是‘如何做得更好’的综合判断。”

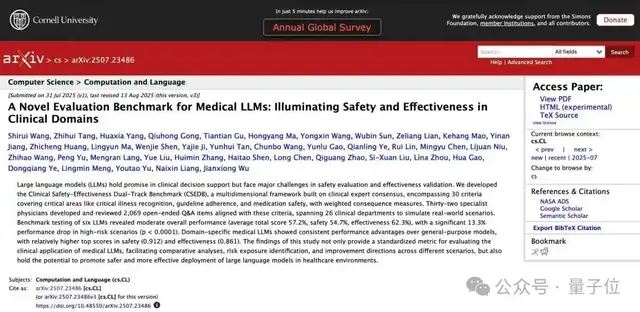

为破解这一困局,来自全国23家顶级医院的32位一线临床专家联合推出了全球首个面向真实医疗决策的评估基准——临床安全-有效性双轨基准(CSEDB)。该标准不再依赖选择题式的静态测试,而是构建了2069个开放式临床案例,覆盖26个专科领域,涵盖急性中毒处理、术后并发症识别、药物相互作用预警等高风险情境。更重要的是,CSEDB引入了五级风险加权机制,将模型输出与潜在医疗后果直接挂钩,真正实现了“用临床思维评价AI能力”。

在这场严苛的全球测评中,由中国团队研发的MedGPT以总分0.895遥遥领先,成为唯一安全性评分超过有效性的模型。尤其在“致命药物相互作用”“忽视严重过敏史”等权重为5的高危项目中,MedGPT几乎零失误,安全得分突破0.9,远超其他国际主流模型。中国人民解放军总医院于友涛主任评价称:“这不是一场技术秀,而是对生命负责的底线测试。”

MedGPT的成功并非偶然。早在2023年,它就在华西医院的真实患者义诊中展现出与三甲主治医生高达96%的诊疗一致性。两年来,通过每周上万名医生的交互反馈和持续迭代,其准确率每月提升1.2%-1.5%,形成了“使用即进化”的正向循环。这种深度融入临床流程的能力演化,使其从“模仿医生说话”跃迁至“模拟医生思考”。

基于MedGPT的强大内核,研发团队推出“未来医生”平台,致力于将顶尖专家的临床经验转化为可复制、可扩展的智能服务。该平台并非简单的AI问答工具,而是构建了“全病程人机协同”体系:医生可在常规问诊中授权AI代劳,而在危重病情下随时接管。所有建议均需医生审核签字,确保责任闭环。目前平台已接入50余位中华医学会主委级专家,将原本仅用于重症患者的多学科会诊(MDT)机制普及到每一位用户。

“我们不是要替代医生,而是让医生拥有‘三头六臂’。”未来医生CEO王仕锐表示。团队坚持“继绝学、开太平”的研发初心——前者是复现顶级医生的诊疗能力,后者则是探索人类医学尚未攻克的难题。为此,MedGPT采用三层认知架构:快系统应对常见病,慢系统进行复杂推理,ACC层则负责风险调控与逻辑校验,使其更接近人类医生的思维方式。

值得关注的是,CSEDB标准即将向全球开放,测试平台也将供各研发机构免费使用。此举意在推动行业建立统一、透明、贴近临床的评估规范,避免“纸上谈兵式”的虚假繁荣。随着标准的确立与模型的成熟,医疗AI正从效率辅助工具进化为真正的“资源创造者”,让优质医疗服务突破地域与资源限制,触达更多基层患者。

这场由中国人率先书写的医疗AI质变之路,或许不会喧嚣夺目,却正在悄然改变无数人的就医体验——在一个偏远乡镇卫生院里,一位乡村医生借助AI完成了对复杂病例的精准分析,及时规避了一场可能的医疗风险。这才是技术最有温度的落地方式。

医疗AI, 临床诊疗能力, CSEDB标准, MedGPT, 人机协同

本文来源: 量子位【阅读原文】

量子位【阅读原文】