(由多段落组成):

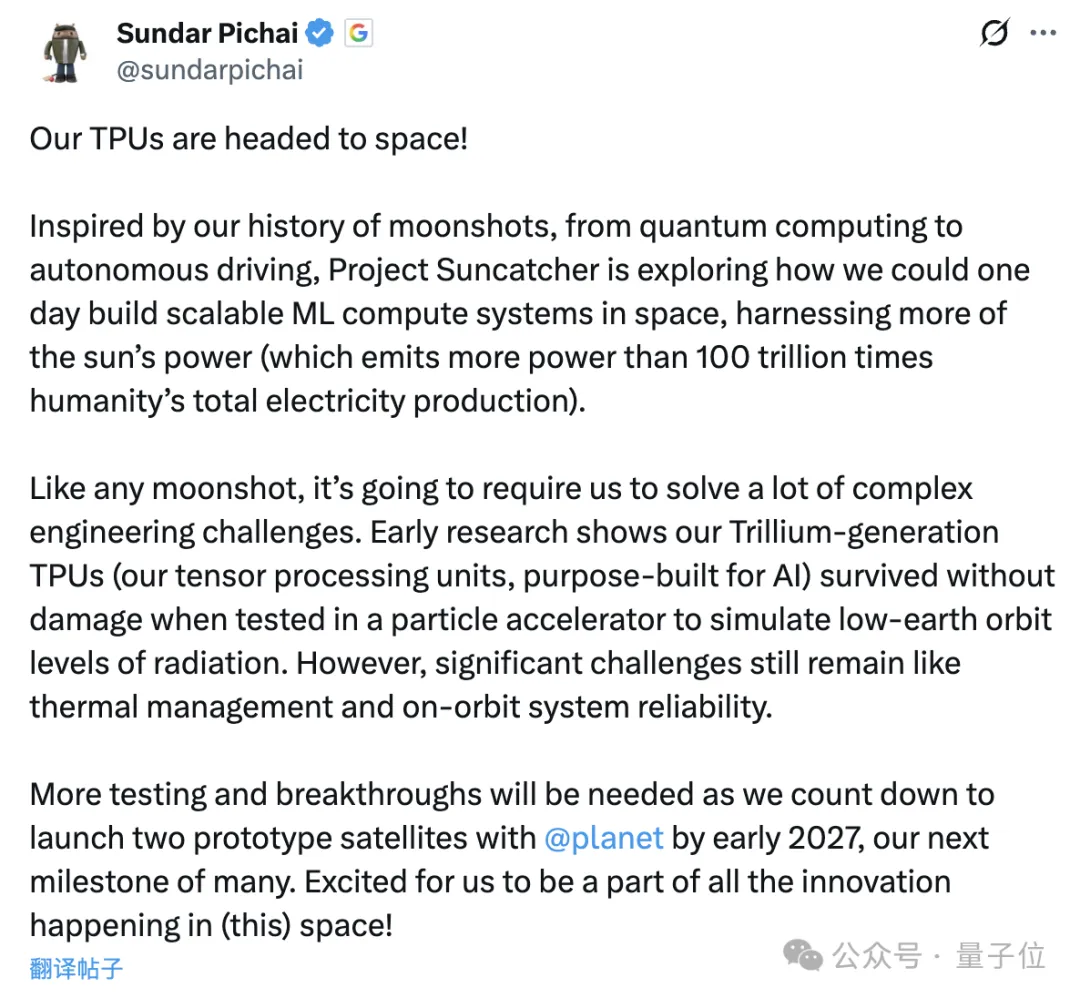

近年来,全球AI算力竞赛已从地面延伸至太空,一场前所未有的“天基智能”争夺战悄然打响。2025年11月,搭载英伟达H100 GPU的Starcloud-1卫星成功进入近地轨道,标志着AI芯片正式迈向宇宙。紧随其后,谷歌也宣布启动“太阳捕手计划”(Project Suncatcher),计划于2027年初发射搭载自研TPU的原型卫星,正式加入这场高维度科技角逐。

这场太空算力大战的背后,是科技巨头对下一代计算基础设施的战略布局。Starcloud作为英伟达Inception孵化项目,其首颗60公斤重的卫星不仅具备小型冰箱大小,更在轨实现了对合成孔径雷达(SAR)数据的实时处理与回传,大幅降低地面通信负担。与此同时,该公司还将运行谷歌开源大模型Gemma,验证大型语言模型在外太空稳定运行的可能性,为未来天基AI应用铺路。

谷歌虽起步稍晚,但技术路线更具系统性。其“太阳捕手计划”强调全太阳能供电与自由空间光通信,旨在构建高效、可持续的轨道计算网络。两颗TPU原型卫星将测试分布式机器学习任务执行能力,并验证800Gbps单向、1.6Tbps双向的激光通信链路可行性。谷歌研究团队还发表论文指出,在理想发射成本下,太空数据中心的单位电力年均成本可降至810美元/千瓦,逼近甚至优于地面数据中心水平。

为何越来越多企业将目光投向太空?核心优势在于能源与散热。太空中太阳能利用率比地面高出约8倍,且几乎可实现持续发电;而深空真空环境则成为天然的无限散热器。英伟达与Starcloud联合开发了基于红外辐射的真空散热架构,有效解决高功耗GPU在轨运行的热管理难题。此外,数据在轨处理能显著减少下行带宽压力——尤其适用于遥感、气象等高频观测场景,仅需回传结果而非原始海量数据。

然而,这条通往“轨道云时代”的道路并非坦途。辐射防护、长期可靠性、高带宽地空通信、星座编队控制等工程挑战仍待突破。尽管谷歌测试显示TPU关键组件可在累积剂量2000rad(Si)下正常工作(远超五年任务需求),但极端空间环境下的系统冗余与故障恢复机制仍需进一步验证。

值得注意的是,在这场由欧美主导叙事的太空竞赛中,中国玩家早已悄然领先。早在2025年5月,之江实验室便成功部署“三体计算星座”首批12颗卫星,每颗均配备自主研发的星载智能计算机和天基AI模型,实现“算力上天、模型上天、互联成网”。该星座单星算力达P级,整体在轨算力达5POPS,并通过100Gbps激光链路实现星间高速互联。截至9月,系统已进入常态化商业运营阶段,成为中国在全球太空AI领域的重要战略支点。

随着英伟达、谷歌相继入局,太空AI基础设施正从概念走向现实。未来十年,吉瓦级轨道数据中心或将成为现实,而谁能在算力、能源、通信与自主智能之间找到最优平衡,谁就有望主宰这片新的数字边疆。

太空算力, AI芯片上天, 轨道数据中心, 星载AI, 天基智能

本文来源: 量子位【阅读原文】

量子位【阅读原文】