随着人工智能技术的广泛应用,高校对于学术诚信的要求也在不断升级。今年,不少高校首次将“AI生成检测”纳入毕业论文审查体系,成为毕业生必须面对的新挑战。根据多家媒体报道,部分高校已明确要求人文社科类论文中AI生成比例不得超过20%,而理工医科类则控制在15%以内。

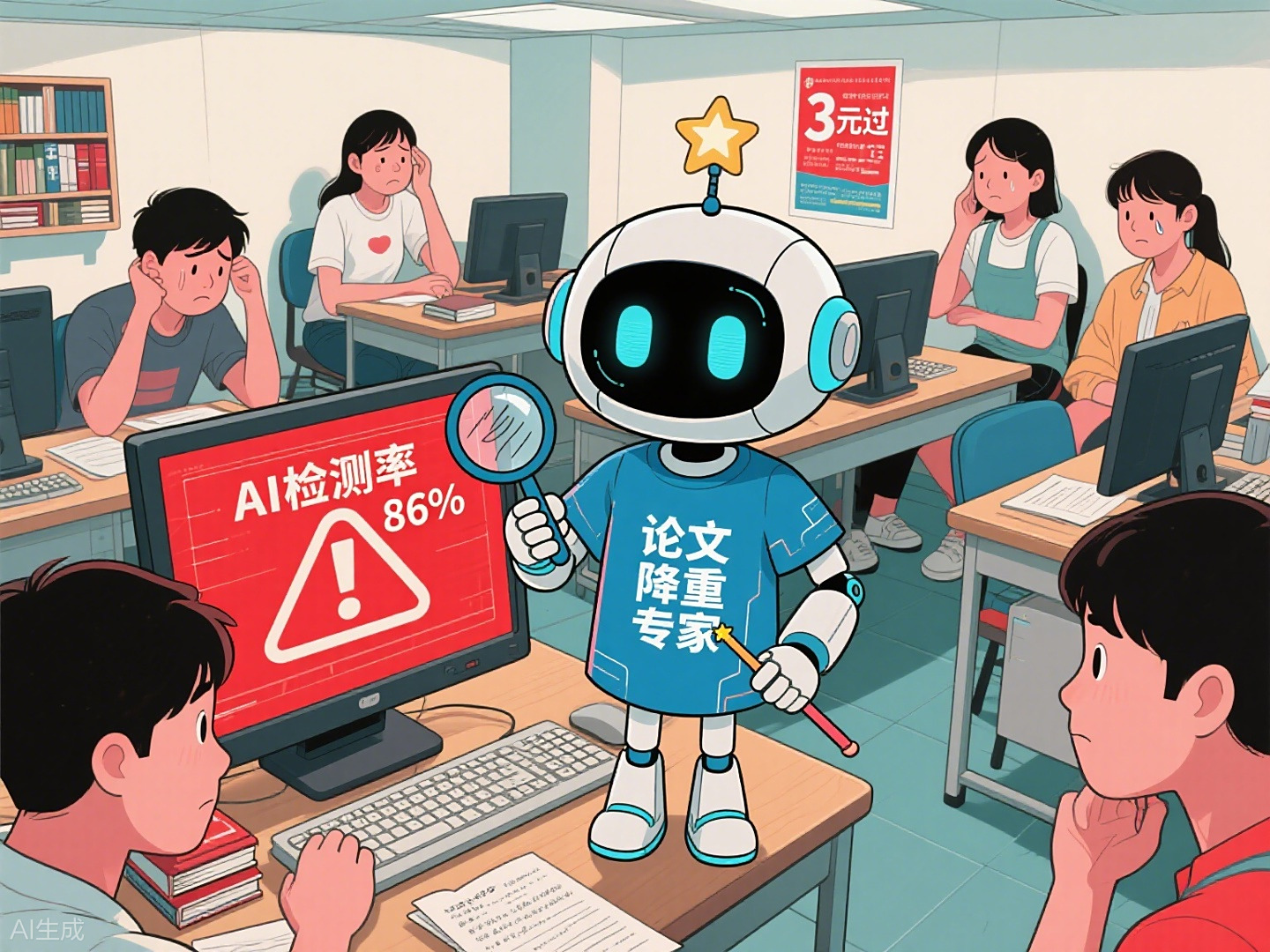

为了满足学校对AI率的严格限制,许多应届毕业生不得不反复修改论文,甚至通宵达旦地进行人工润色。这一过程中,学生压力陡增,催生出一种新型灰色服务——“代降论文AI率”。此类服务在电商平台、社交平台上悄然兴起,商家以“人工修改”“包过检测”等为卖点,收费从几十元到上千元不等。

然而,这些所谓的“降AI率”服务并不如宣传中那般可靠。记者调查发现,很多学生花了钱却得不到理想的结果,甚至遭遇坐地涨价、拖延交付、语句不通等问题。更令人担忧的是,一些服务商打着“人工修改”的旗号,实则完全依赖AI工具进行二次改写,导致论文质量进一步下降。

由于该行业处于监管盲区,学生即便上当受骗也难以维权。更有甚者,部分卖家在交易失败后威胁学生称要“全网曝光论文”或“举报至学校”,令受害者选择忍气吞声。目前,“代降AI率”已经形成了一条隐秘的灰色产业链,在社交平台上传播迅速、影响广泛。

值得注意的是,一些网络账号正在教授如何利用“论文AI率降低”的需求牟利。他们声称操作简单,只需掌握一定的引流技巧和AI工具即可轻松赚取外快。例如,有人分享所谓的“十分钟用AI赚200元”的经验,吸引了不少在校生和自由职业者加入其中。所谓“引流万能公式”包括:讲述自身惨痛经历 + 价格对比 + 推荐服务 + 劝人别走弯路。

尽管部分服务宣称采用“人工方式”来降低AI率,实际上整个过程依然高度依赖AI模型。有从业者向记者透露,他们通过设定特定指令让AI进行文本优化,例如“说人话、减少机械感、增加情感描述、避免模板化词汇、增强连接词流畅度”等,仅需不到一个小时便可完成一篇论文的AI率优化工作。

总体来看,随着高校对AI生成的监管日益严格,围绕“AI率”产生的灰色市场正不断扩大。这不仅反映出当前AI写作普及带来的学术伦理问题,也暴露出监管与教育引导之间的空白地带。未来,如何平衡技术应用与学术诚信,将成为高校与社会共同面对的重要课题。

AI生成检测, 毕业论文AI率, 论文降AI率服务, 灰色产业链, 学术诚信监管

本文来源: IT之家【阅读原文】

IT之家【阅读原文】